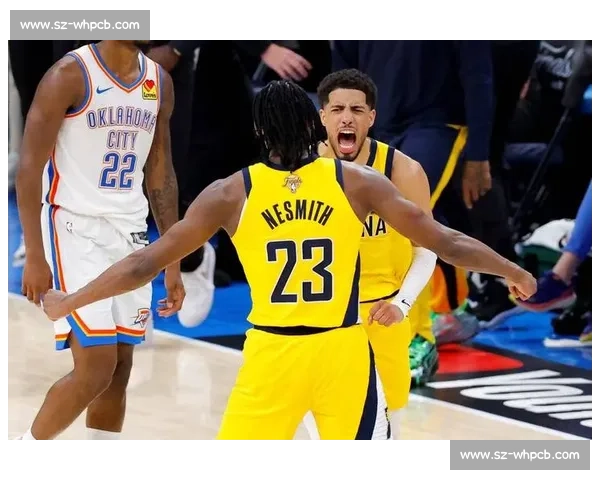

在 2025 年 NBA 总决赛的舞台上,印第安纳步行者用一场又一场的战术革新和团队协作,彻底颠覆了外界对这支东部四号种子的固有认知。资深媒体人付政浩在 G3 赛后直言:“这支球队到了总决赛居然还在进化,全民皆兵的他们正在书写属于小球市的奇迹。” 而俄克拉荷马雷霆则在末节的攻防失衡中暴露出致命短板,让外界首次感受到这支常规赛 67 胜的超级战舰在关键战中的无助与迷茫。

一、步行者的进化密码:从 “下狗” 到战术大师

G3 中,步行者替补席以 49-18 的得分碾压雷霆,成为系列赛胜负的关键转折点。马瑟林替补登场 12 投 9 中轰下 27 分,刷新个人季后赛生涯纪录;TJ - 麦康纳则以 10 分 5 助攻 5 抢断的全能表现,成为串联第二阵容的核心纽带。这种 “全民皆兵” 的特质,让步行者在主力轮换阶段依然保持着高强度的攻防转换,彻底打乱了雷霆的战术部署。

动态换位体系的战术压制

主教练卡莱尔打造的 “动态换位体系” 让步行者五名球员都具备策应能力,通过频繁的无球跑动和手递手传球破解雷霆的防守轮转。G3 中,步行者底角三分命中率高达 47%,并利用 “伪五外” 战术调离雷霆双塔霍姆格伦,为特纳、西亚卡姆创造出 12.8 分的内线净胜优势。这种战术多样性让雷霆的防守体系顾此失彼,亚历山大赛后坦言:“他们每次进攻都像在变魔术,我们很难找到破解之道。”

哈利伯顿的控场艺术

尽管哈利伯顿全场仅得 18 分,但他通过 9 次挡拆分球为队友创造空位机会,在场时球队净胜 18 分。更关键的是,他在 G3 首节即进入状态,彻底改善了步行者此前慢热的顽疾,帮助球队从比赛伊始就掌控节奏。这种从 “数据核心” 到 “战术轴心” 的转变,让步行者的团队篮球达到了新的高度。

二、雷霆末节崩盘的深层困境

雷霆在 G3 末节出现 5 次后场发球被抢断,全场 17 次失误中有 9 次来自亚历山大与杰伦・威廉姆斯的持球回合。步行者针对性地采用 “局部 3 防 1 + 区域联防” 混合防守,迫使亚历山大在第四节仅得 3 分,雷霆单节净负 13 分。解说员连睿犀利指出:“雷霆教练组在末节仍坚持让亚历山大高位单打,这种战术僵化让步行者提前预判并完成包夹抢断。”

BG大游娱乐

BG大游娱乐双塔阵容的致命取舍

雷霆本赛季季后赛净效率 + 6.8 的双塔组合(霍姆格伦 + 哈尔滕施泰因)在 G3 仅登场 8 分钟,导致内线防守漏洞被无限放大。特纳在末节送出 3 记封盖,步行者通过内线强攻获得 22 次罚球,而雷霆仅 15 次,这是系列赛首次出现罚球数逆转。这种阵容选择的摇摆,暴露出雷霆在关键战中对核心战术的信心不足。

心态与体能的双重崩塌

从 G1 被哈利伯顿绝杀到 G3 末节崩盘,雷霆在系列赛中多次在领先局面下被逆转。数据显示,雷霆本赛季季后赛末节净胜分从常规赛的 + 5.2 骤降至总决赛的 - 2.1,关键时刻的进攻效率从联盟第一下滑至第四。这种心理波动在 G4 中短暂复苏(亚历山大末节 14 分扳平比分),但又在 G5 前暴露隐患 —— 步行者自 3 月以来从未遭遇连败,且在失利后 10 战全胜。

三、历史概率与战术克制的双重天平

当步行者在 G3 取得 2-1 领先时,历史规律已悄然倾斜:总决赛 2-1 领先的球队最终夺冠概率高达 83%,而步行者本赛季关键战 7 胜 0 负的韧性更让这一数据具备说服力。更关键的是,步行者通过前三场比赛彻底摸透了雷霆的战术命门:

- 针对亚历山大的包夹战术:增加谢泼德的防守时间(占比提升至 35%),迫使亚历山大减少突破并降低罚球率(从场均 9.3 次降至 6 次);

- 快攻与二次进攻的持续施压:步行者场均快攻得分比雷霆多 8.3 分,二次进攻得分优势明显;

- 替补深度的碾压:步行者替补席在系列赛场均贡献 42 分,而雷霆仅 21 分,这种差距在 G3 达到了 27 分的峰值。

正如付政浩在 G3 赛后所言:“步行者正在用最纯粹的团队篮球挑战天赋霸权,而雷霆的末节困境不仅是战术问题,更是心理层面的全面溃败。” 当总决赛进入天王山之战,这场 “进化之师” 与 “天赋之队” 的对决,或将重新定义现代篮球的胜负逻辑。